上网课、玩游戏

未成年人用手机的频率越来越高

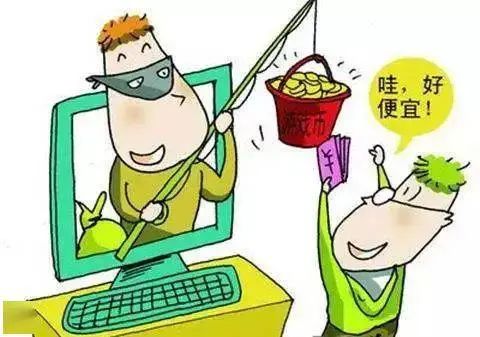

但未成年人缺乏辨别能力

很容易给不法分子创造可乘之机

孩子一旦被骗

作为家长应如何维权

又该怎样教育孩子?

临近“六一”儿童节

就让我们走进检察院

通过以案说法的方式

共同探讨这一话题

不久前,滨海新区人民检察院对一起诈骗案提起公诉。该案中,犯罪嫌疑人刘某在网络视频的评论区内,冒充网游陪玩,许诺“带人涨分”“赠送稀有游戏道具”。吸引未成年受害人上钩后,刘某在游戏中询问未成年人的家庭经济收入、是否方便使用家长手机等情况,一旦发现合适的作案目标,刘某便以能带受害人上游戏直播,但要帮忙刷礼物刷活跃度为由,实施诈骗。

最终法院判处刘某有期徒刑8个月、缓刑1年,并处罚金3000元。

当孩子落入游戏“电诈”陷阱父母该怎么做呢?

“父母要及时止损,而不是一味地责备孩子。”滨海新区检察院的干警表示,父母应在第一时间问清孩子玩的哪款游戏、在哪个平台结识的主播、被骗多少金额等细节,及时向平台进行申诉,争取冻结被骗钱款。同时,父母要报警,尽可能为办案民警提供证据,帮助民警迅速侦破案件。

“禁止孩子接触手机是不现实的。这样做不利于孩子的正常社交,也容易引起青少年的叛逆心理,造成家庭矛盾。”该院的未检干警表示。父母在日常生活中一定要加强对孩子的法治宣传教育,让孩子明白,不要轻易和陌生人进行钱款交易。

“青少年好奇心强,面对新鲜事物辨别能力较差。以本案为例,嫌疑人就是以帮忙‘涨分’、赠送稀有游戏道具、带着上游戏直播等借口,一步步吸引孩子注意并获取信任,再实施犯罪行为。”因此,家长要主动和孩子讲明虚拟世界中的各种陷阱,帮助孩子揭穿“套路”。

另外一点,就是游戏中的消费行为。孩子往往因担心父母责备乱花钱,不敢和父母说出实情。所以,在孩子玩游戏时,父母要有针对性地告知孩子,如果有充值需要,可和父母说出自己的想法。父母要结合家庭经济情况,帮助孩子建立起理性消费的习惯。

来源:天津政法报